Bücherbriefe

Bernhard Pörksen. Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen

Hanser Verlag

Mit dem Hören beginnt es, mit dem Hören endet es, das Leben: Das Ohr ist bereits nach viereinhalb Monaten beim Embryo voll ausgeprägt, unter den menschlichen Sinnen ist Hören der erste! Vorgeburtliche Klänge werden wahrgenommen, der Herzschlag der Mutter oder ihr Singen … Am Anfang unserer sinnlichen-Existenz steht das Hören, bei Sterbenden ist es der letzte Sinn, der versagt. So darf man sagen: „Ich höre, also bin ich“. Doch geradezu niederschlagend ist die Klage: „Niemand hört mich.“ Warum ist die Grundlage weltweiten Regierens in erschreckenden Großkrisen ausschließlich das „Überhören“ der Anderen, Fremden, Armen, Fernen, auch der Indizien und Beweise – auch der Stimme des eigenen Gewissens? Hier setzt die Expedition Pörksens zu den Quellen der kompletten Ertaubung in unserer Gegenwart ein. Er eröffnet mit einer Erinnerung an den noch immer erschütternden Skandal der Odenwaldschule; unfassbar, unglaublich, „un-er-hört“. Seelenmord und Perversion von Reformpädagogik und fugendichtes Verschweigen, Vertuschen,Verleugnen, nahezu vollkommenes Nicht-Zuhören auf allen Ebenen deutscher Bildungseliten. Bis auf den heutigen Tag regiert zementenes Verschweigeverhalten, obwohl autobiographische Zeugnisse, Nachweise der schier wahnhaften Päderastie und entsetzliche Protokolle der Niedertracht vorliegen. Große Namen der Bildungsforschung, der Schulpraxis und der Erziehungswissenschaft waren im Spiel – den Ausfall jeglicher Erschütterung nehmen wir fassungslos wahr. Niemand hörte zu. Wo war einmal ein „gelingendes Zuhören“ zu notieren? „Wirkliches Zuhören ist unter Umständen ein lebensveränderndes Risiko“, schreibt Pörksen. Die Großen – Hartmut von Hentig voran – versagten sich ihm ...

Zu den weiteren Fällen einer kompletten Hör-Blockade gehört die Reaktion der Russen auf die Berichte ihrer im Ausland lebenden Kinder auf den Ukraine-Krieg. Die Eltern in einer totalen Putin-Propaganda-Gefolgschaftsblase weisen komplett ohrverstopft alles zurück, was von Gräueln der Okkupation bekannt ist. Sie entwickeln generell taube Ohren; eine fürchterliche Hörverkapselung wider den Worten der Kinder. Wie wird das weitergehen?

„I can't breathe“, bringt George Floyd noch einige Male hervor, dann stirbt er, denn das Knie des Polizisten zerdrückt ihm die Kehle, ermordet ihn. Umstehende Polizisten hören ihn noch – es ist kein Zuhören, er verröchelt und sie kommentieren mörderisch. Auch die Bischöfin Budde – ihre Kirche samt Gemeindehaus liegen dem „White House“ gegenüber – nimmt diese Szene des sinnbildlichen Nicht-Zuhörens in ihr Buch „Mutig sein“ auf, auf das wir weiter unten eingehen.

Pörksen porträtiert – wörtlich – die Avant-Garden des Hörens, die vom Nicht-Zuhören auf stumm geschaltet werden oder einen mühevollen Kampf ums Gehört-werden beginnen, wie „Fridays for Future“.

Es ist ein ernüchterndes wie ermutigendes Buch in Zeiten ratloser wie erschöpfter Menschen, in Zeiten der blitzschnellen Verfeindung im Nahen wie der absoluten Herrschaft der Lüge weltumspannend. Helmut Ruppel

336 Seiten

24€

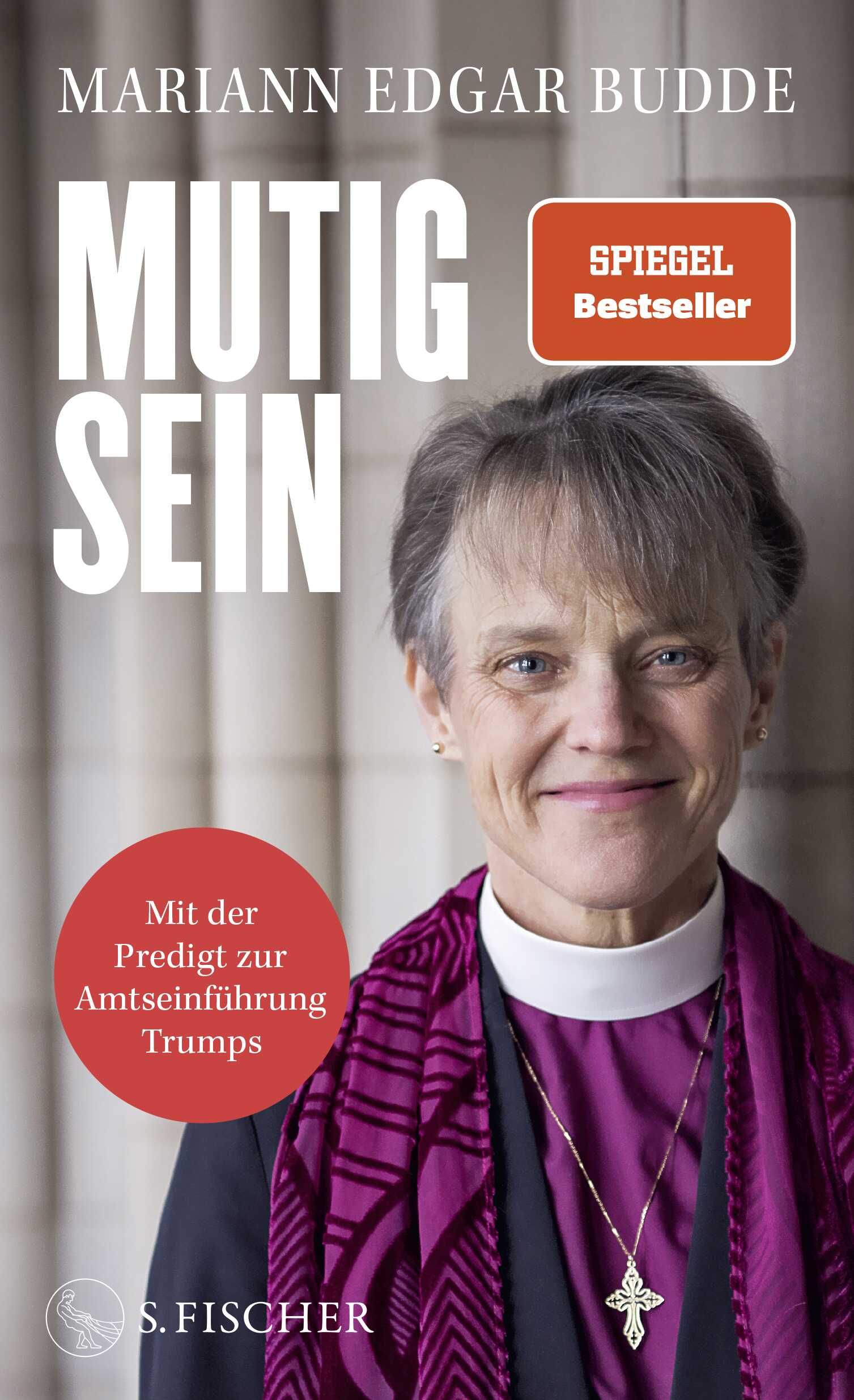

Mariann Edgar Budde. Mutig sein

Aus dem Englischen von Anja Lerz, Oliver Lingner, Elsbeth Ranke und Karin Schuler

S. Fischer Verlag

Nach einigem Bemühen fand ich niemanden, dem ich das Buch nicht schenken könnte, so warmherzig wie kämpferisch, so liebenswürdig wie selbstbewusst, so verwegen wie charmant, so streitlustig wie zart, so zuhörend wie wortgewandt, so demütig wie prophetisch, so schüchtern wie mutig, so religiös wie dialogisch, so politisch wie nachdenklich, so barmherzig wie analytisch, so die menschliche Würde achtend wie die Gerechtigkeit Gottes wahrnehmend – ein Geschenk der Geschichte. Ich könnte spontan wie nach langem Wägen das Buch schenken zur Konfirmation, zum 85. Geburtstag, jedem Menschen, in welchem „Amt“ auch immer, jeder, die unterrichtet, die Enkel hat, und jedem, der sich traut, Verantwortung zu übernehmen.

Bischöfin Mariann Budde hielt die Predigt im Gottesdienst anlässlich der Trumpschen Machtübernahme – sie ist abgedruckt – und widerstand den missmutigen Gesichtern der zutiefst verknatschten Trump- wie Vance-Familien. Sie ist noch im Amt, trotz der republikanischen Hasswünsche nach Ausweisung, sie ist noch im Amt, nachdem sie Trump schon einmal zurechtgewiesen hatte, als er, die Bibel – verkehrt herum – vor dem Gemeindehaus in die Höhe gereckt hatte zum Beweis seiner Rechtgläubigkeit. Er hatte vorher alle Protestierenden wegsperren lassen … Wer heute, nach 100 Tagen Trumpkatastrophe, die Predigt liest, hört einer gegenwärtigen Prophetin zu, der Nachfolgerin Martin Luther Kings und anderer Mutiger im Talar. Ihre Lebensgeschichte entfaltet angemessen den Untertitel der Originalausgabe „How We Learn to Be Brave“. Ein Buch, von dem man nicht lassen kann. Mit Aufatmen hört man ihrer Hoffnung zu, „dass wieder mal der Heilige Geist meine fehlende Inspiration ausgleichen würde.“ Aber sie weiß auch sich selbst zu sehen mit der befreienden Ironie Oscar Wildes: „Keine gute Tat bleibt ungestraft“. Gegen Ende des Buches (S. 243) schreibt sie: „Beharrliche Zuverlässigkeit ist unser größtes Geschenk an diese Welt.“ Dem Verlag sei Dank für das schöne Titelbild!

Helmut Ruppel

272 Seiten

23€

Anne Applebaum. Die Achse der Autokraten

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

Siedler Verlag

Ungekürzte Lesung mit Sandra Voss, Der Audio Verlag, Download, 5 Std und 45 Minuten Laufzeit, 25,95 Euro

„Korruption, Kontrolle, Propaganda: Wie Diktatoren sich gegenseitig an der Macht halten“ heißt der Untertitel, dem ein Leitwort ihrer Analyse fehlt: Kleptomanie; beim Anblick der Herrschaften könnte auch „Kleptokraten“ da stehen. Hierzulande war die Autorin durch die Verleihung des Friedenspreises 2024 ungewöhnlich lebhaft auf allen medialen Ebenen präsent und als Ehefrau des polnischen Außenministers eingeübt in Präsenz und „Publicity“. Mehr noch als dies war die Laudatorin respektgebietend: Irina Scherbakowa, u.a. verjagte Gründerin der Menschenrechtsorganisation in Moskau, Memorial. Vermutlich müsste ich mich jetzt als befangen erklären, denn in meiner Mitarbeit bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste habe ich persönlich Irina Scherbakowa kennen- und achten gelernt. Sie gab ihrer laudatio den Titel „Die feine Linie“, aus einem Text der Ukrainerin Lessja Ukrajinka über Kassandra, die die Zukunft erkennen konnte und der nie jemand „zuhörte“: „Eine feine Linie trennt die Lüge von der Wahrheit in der Vergangenheit, doch in der Zukunft wird es nicht einmal diese Linie geben.“ Eine Prophetie, die heute Realität ist. Hätte man auf Applebaum gehört, was den Weg Russlands betraf, sähe die ukrainische Landschaft heute anders aus, so Scherbakowas laudatio.

Was von dieser „feinen Linie“ zwischen Lüge und Wahrheit in dem „Friedensdeal“ zwischen den Wahrheitsanwälten Trump und Putin zu finden ist, ist von heute aus nicht zu erkennen. Und ob am Beerdigungstag des Papstes etwas vom Geist seines Namens die Köpfe erreicht hat, ist offen.

Wen finden wir auf der „Achse der Autokraten“ (Kleptokraten!)? Mit skrupelloser Entschlossenheit arbeiten sie ausschließlich am eigenen Machterhalt, der mit der Zerstörung der westlich-liberalen Weltordnung „Demokratie“ einhergeht, jene Herren aus Russland, China, Belarus, Nordkorea, Venezuela, bei zeitweiliger Assistenz der Türkei, Ungarns, Kirgistans und der spezifischen Hilfswilligen aus dem Libanon, „Palästina“, Jemen und dem Irak. Feind Nr. 1 ist die „Demokratie“, ihre Sprache, ihr Denken und ihre Lebensformen. Applebaum deckt ein internationales Netzwerk kleptokratischer Autokratien auf, das jeden Krimi in den Schatten rückt.

Neu ist die Röntgenaufnahme der Vernetzung auch ideologisch differenter Systeme in der kleptokratischen Bereicherung. Die Vielfalt der Geldverstecke ist staunenswert. Was und wer in dem autokratischen Belarus – international geächtet und isoliert – investiert, China voran, ist atemberaubend. Man muss beim Lesen sich immer erneut sich an den Kopf fassen und fragen: In dieser Welt lebst Du? Helmut Ruppel

206 Seiten

28€

Dmitrij Kapitelman. Russische Spezialitäten

Hanser Berlin

Er erzählt von seiner Familie, „Wiedergutmachungsjuden“, die Mitte der 90er aus Kiew nach Leipzig kamen, dort ein „Magasin“ mit russischen Spezialitäten eröffnen, Vater, Mutter und Sohn und rundherum, Ira und Jakob, die russisch-gastronomisches ins Bild bringen zwischen Pelmeni, getrocknetem Fisch, Wodka, Weißkrautsalat und Speck mit Knoblauchrand.

Kapitelman erzählt mit liebenswertem Sarkasmus und poetischer Luftigkeit von Ereignissen, die die Familien spalten. Sind die Toten auf den Straßen von Butscha Schauspieler? Nein, das sind ein paar „Spezialoperationen“! Es gibt viele Stimmen in dem jüdisch-moldawisch-ukrainischen Familiengeflecht – spricht man russisch oder ...? Vor allem die Mutter lebt im „Fernsehrussland“ und knurrt gegen die Ukrainer, die das Land zerstören. Nun muss der Autor nach Kiew, ins Kriegsgebiet, fahren und sich ein Bild machen. Und das wird furchtbar: „Seit der Invasion habe ich das Gefühl, kein richtiger Mensch mehr zu sein. Die unerträglich sinnlose Tragödie, die Russland in mein Geburtsland gebracht hat, ich blende sie aus, um in meinem friedlichen, vom dummen Glück okkupierten Leben zu funktionieren.“

Wie ein Lebensmittelladen zum Sehnsuchtsort werden kann in einer Alptraumwelt – Kapitelman erzählt, dass man zwischen Seufzen, Lachen, Aufatmen und Kopfschütteln mit dem Umblättern nicht aufhören kann, bis „Mama“ mit ihrer absoluten Bevorzugung des russischen Wetterberichtes im russischen Fernsehkanal einen dazu bringt, das Zimmer zu verlassen, das Buch nur für kurze Zeit beiseite zu legen. Wann kommt das nächste Kapitel vom lachend-weinenden Kapitelman? Helmut Ruppel

183 Seiten

23€

Katharina Hacker. Handbuch für Traurigkeiten. Minutenessays

Berenberg Verlag

Das „Handbuch“ ist ein Handbüchlein, eine anmutige Nachfolgerin ihrer Kollegin „Darf ich dir das Sie anbieten?“ (2019) und entgegen der Rezension (am 12.04.) im NDR nicht 120, sondern 135 Seiten stark, 15 Seiten, die man nicht missen möchte, und entgegen der ihnen zweimal angeklebten Note „elegant“ in einer biblisch-weisheitlich-knappen Sprache geschrieben sind, die weiß: „Der Dissens ist das Erlösende, wo seine anderen Namen lebendige Fortdauer, Gespräch, genaue Lektüre sind und das Glück des Disputs.“

Getreu der biblischen wie mittelalterlichen Weisheit tristitia utilis, der nützlichen Traurigkeit, nehmen ihre Minutenessays einen weisheitlichen Charakter an. So schreibt nur noch Elazar Benyoetz: „Finden macht das Suchen leichter“ und „Aufrichtigkeit ist keine Neigung“. Doch die Erzählerin in Katharina Hacker macht aus Aphoristik etwas, das man „Poesinn“ nennen könnte. Und das geht so: „Wir können nicht den Schmerz verhindern, aber dass die Welt kleiner wird durch ihn.“ Ein eindringliches, für Spaziergänge gut einzusteckendes Büchlein, denn es gilt: „ … nicht mit Trost gegen die Traurigkeiten anzurücken, sondern sie geduldig und freundlich zu betrachten.“ Und: Die Minutenessays einander vorzulesen und ihnen gut zuzuhören. Sie sollten griffbereit stehen. Helmut Ruppel

120 Seiten 20€

Oliver Hilmes. Ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 45 die Welt veränderte

Siedler Verlag

Als Hörbuch: Ungekürzte Lesung mit Julian Mehne, Audio Verlag, 6 Stunden, 24 Minuten, 25€

Wer im „Sommer 45“ den Welten-Umbruch erlebte, wusste nicht, was wir heute wissen. Er nahm das „Ende von etwas“ wahr – ja, aber was sollte daraus werden? Hilmes setzt nicht an zu einer historischen Betrachtung, er lässt den Augenblick, die Stunden und Tage selbst zu Worte kommen: Wir kennen aus diversen Jubiläums-Erinnerungen diese jammernde Klage, die Deutschen hätten ja am meisten gelitten durch Einquartierungen und den Verlust des Weinkellers. Hilmes zitiert die gefühllosen und führerlosen Richard Strauss und Winifred Wagner, die anhaltend antisemitische Alma Mahler-Werfel; die umherschweifenden Göring, Ribbentrop, Speer, Himmler – noch vor dem Nürnberger Prozess. Der amerikanische Kulturbeauftragte Billy Wilder wird um Beurteilung der Oberammergauer Passionsspiele gebeten: Verbieten oder zulassen? Sie waren während der Naziherrschaft pompös-pervers inszeniert worden. Billy Wilders Urteil: „Zulassen – unter einer Bedingung: echte Nägel!“

Hiroshima bekommt einen Mittelpunkt und auf die Potsdamer Konferenz richtet sich der scharfe Blick des Autors. Immer gelingt es ihm, historische Ereignisse, weltverändernde Erdbeben mit dem Alltag zu verknüpfen. Eindrücklich sprechende Bilder, gute erhellende Anmerkungen und ein nahezu enzyklopädisches Quellen- und Literaturverzeichnis vertiefen die Einzelstudien. Ein lebhaftes Geschichtsbuch für alle, die meinen, ihren Geschichtsunterricht längst hinter sich zu haben in einem erinnerungsdichten Gedenkjahr. Helmut Ruppel

287 Seiten

25€

Christoph Hein. Das Narrenschiff

Suhrkamp Verlag

1982 erschien ein Buch „Der fremde Freund“, aus dem ich mir damals notierte: „Ich bin gewitzt, abgebrüht, ich durchschaue alles … Ich bin in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo ungeschützt.“ Er hat in Drachenblut gebadet, hat mehr als ein dickes Fell, er ist unnahbar, gefühllos, unberührbar, verschlossen, unerreichbar, gleichgültig – gnadenlos.“ Der Autor hieß Christoph Hein. Er hat nach 43 Jahren eine DDR-Geschichte geschrieben, ein Schiff voll fremder Narrenfreunde. Ich habe von den 751 Seiten das „Erste Buch“ (bis S. 188) gelesen; es ist keine Chronique scandaleuse, auch kein „Kessel Buntes“, sondern die „Geschichte eines deutschen Staates“. Sammelt Hilmes Snapshots für ein kleines Album, entrollt Hein eine Chronologie. Ich werde bald weiterlesen. Helmut Ruppel

751 Seiten

28€

Christine Wunnicke. Wachs

Berenberg Verlag

Wunnicke gelingt der seltsamste Romananfang, den ich jemals gelesen habe: An einem kalten Novemberabend des Jahres 1733 „stapft“ eine Dreizehnjährige übers verschlammte Feld zur Kaserne der „Schwarzen Musketiere“ in Paris. Unbekümmert und zielsicher gelangt sie am Wachsoldaten vorbei und mit ihm in eine Soldaten-Wachstube und bittet um eine Leiche, denn die sind ja bei den Soldaten gelagert. Sie ist die Tochter eines Apothekers, neu-gierig und wiss-begierig. Wie geht man da vor? Ganz einfach: Man wird Anatomin, man schneidet auf und sieht genau hin.

Dies Eingangskapitel ist präzis, lakonisch, sprachlich sehr elegant und aberwitzig intelligent geschrieben, so genial–irreal, die 13jährige nachts in der Kaserne auf Leichensuche mit den ziemlich bestussten Musketieren. Und es ist die erste Tat jener berühmten Marie Marguerite Biheron, Zeichnerin und Erschafferin (1719-1795) damals sehr begehrter „Wachs“-präparate. Sie gewinnt eine Lehrerin, Madeleine Françoise Basseporte (1701-1780), in Paris berühmte Blumenmalerin mit ungeglücktem Briefwechsel mit Carl von Linné. Beides Frauen im reichen Sinne von selbständig, Autodidaktinnen und Zeitgenossinnen des vor- und hauptrevolutionären Paris, leben in Anwesenheit der Guillotine, aus einem Cembalo gebastelt, Denis Diderot kommt auf einen Kaffee vorbei, will etwas wissen für seine Encyclopédie.

Es ist ein traumhaft genaues Buch über ein Liebespaar: „Marie rannte durchs Leben, Madeleine wurzelte darin. Und an beiden zog es vorbei.“ Ein historischer Roman braucht weniger als 200 Seiten und ist so reich an Couleur des revolutionären Paris, so wissensgefüllt über präzise Blumenmalerei, abgründige Anfänge der modernen Anatomie und daraus erwachsender Wachspuppenbildnerei – makellos, gewitzt, vergnüglich, wohltuend ernsthaft. Wunnicke und Berenberg ein aufrichtiges Dankeschön! Helmut Ruppel

192 Seiten

24€

Wolf Haas. Wackelkontakt

Hanser Verlag

Es hätte eines Wackelkontaktes simulierenden Umschlags nicht bedurft, um Wolf Haas' unbeirrte Schreibfreude zu veranschaulichen. Wer mit seinen untergründigen Brenner-Krimis vertraut wurde, will diese harmlos-abgründige Redeunschuld bis zum Höllensturz nicht missen. Dass dieser milde Wiener Gruselton sich so durch die Zeiten erzählt, ist einfach wunderbar. „Franz Escher wartete noch immer auf den Elektriker, als er mit dem Puzzle fertig war. Vorsichtshalber schaute er nach, ob er versehentlich die Klingel abgestellt hatte … Wenn ihm das passierte, machte er sich jedes Mal Gedanken, ob er schon anfing vergesslich zu werden.“ Das ist ein Roman-Anfang, der nicht zu verbessern ist. Doch, von Wolf Haas. Helmut Ruppel

239 Seiten

25€

Margareta Magnusson. Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen

Aus dem Englischen von Rita Seuß

S. Fischer Taschenbuch

Durch ihre strengen Regeln, das Leben, den Haushalt und die gesamte Umwelt zu ordnen, ist die Japanerin Marie Kondo berühmt geworden: Sie räumt alles auf, bringt alles in Ordnung und befreit den Alltag zu bekömmlicher Übersicht. Margareta Magnusson macht das alles auch, nur unangestrengt, unkompliziert und humorvoll, urteilt die Washington Post – ein sympathisches Lob.

Es kommt hinzu, dass das Land Ingmar Bergmanns dafür eine eigene Disziplin entworfen hat: Döstadning: Das ist die Kunst, das Wesentliche zu erkennen und sich von überflüssigen Dingen zu befreien. Es ist etwas für Jung und Alt, denn man kann nicht zu früh damit beginnen.

Bei mir fing das an, dass ich meine sehr alt gewordenen Freunde und Freundinnen fragte, was denn mit den Bücherwänden in jedem Zimmer und auf der Diele geschehen solle, wenn mal ...

Margareta Magnusson, zwischen 80 und 100, weiß alles über Krempel, Krempel und noch mehr Krempel und was passiert, wenn der Umzug in eine kleinere Wohnung bevorsteht. Und was es da aufzuräumen gibt, was sich da angesammelt hat in der Küche und im Keller an unwillkommenen Geschenken und wovon man sich nicht trennen konnte … Nach nur wenigen Kapiteln fragt man sich, woher sie so genau Bescheid weiß, wie es bei uns zu Hause aussieht! Bald steht fest, dieses Bändchen wird so rasch nicht in der Papiertonne landen, es weiß zu viel von mir. Helmut Ruppel

140 Seiten

15€

Tonke Dragt

Der Brief für den König

Aus dem Niederländischen von Liesel Linn und Gottfried Bartjes

Beltz & Gelberg Verlag

464 Seiten ,12€

Der wilde Wald

Aus dem Niederländischen von Eleonore Meyer-Grünewald

Beltz & Gelberg Verlag

480 Seiten 12€

In dem Buch „Ein Brief für den König“ geht es um den jungen Knappen Tiuri, der am Tag vor seinem Ritterschlag zu einer gefährlichen Mission aufbricht, um sein und noch ein anderes Königreich zu retten. Er muss einen Brief zu dem König eines weit entfernten Landes bringen. Auf dem Weg findet er einen guten Freund, Plak, und trifft auf jede Menge Feinde.

Das Buch ein großartiger und irgendwie zeitloser Abenteuerroman, der von der niederländischen Schriftstellerin Tonke Dragt in den 1960er Jahren geschrieben und ein Riesenerfolg wurde. Auch der zweite Band „Der wilde Wald“ ist zu empfehlen, aber: Er ist ein bisschen gruseliger! Lesealter? So zwischen 11 und 13!

Benjamin (12)

Lew Tolstoi. Anna Karenina

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

dtv Verlag

Anna Karenina ist vermögend, zufrieden verheiratet, hat einen Sohn, gesellschaftliches Ansehen – doch das alles gerät aus dem Takt, als sie Graf Wronski, einen leidenschaftlichen und hochrangigen Offizier kennenlernt. Die beiden beginnen bald eine Affäre, die allerdings nicht ohne Folgen bleibt und die Schicksale und Lebensläufe ihrer Freunde und Verwandten der russischen Oberschicht nachhaltig beeinflusst. Zum Beispiel das von Kitty, der Schwester von Annas Schwägerin und ihre Beziehung zu Lewin, einem Gutsbesitzer, deren Geschichte parallel erzählt wird. Daraus entsteht ein komplexes Bild der russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, also der vor-revolutionären Welt Russlands.

Bevor ich mit dem Lesen dieses Romans begonnen hatte, hatte ich etwas Respekt vor der Seitenzahl und der Größe des Buches. Aber bald hat es mich mithilfe seiner gleichbleibend schnörkellosen Sprache in einen Lesesog gezogen, was vermutlich auch an der schönen neuen Übersetzung von Rosemarie Tietze liegt. Außerdem hat mir auch die Vielschichtigkeit des Buchs gefallen, und die Art, wie die Geschichten der Protagonisten miteinander verbunden werden, so dass man das Gefühl hatte, sie könnten genau so passiert sein ...

Aufgrund der Komplexität des Romans würde ich ihn für Jugendliche ab 14 Jahren empfehlen, die es schon gewohnt sind, Bücher mit hoher Seitenzahl zu lesen!

Fanny (14)

1296 Seiten

20€

Rainbow Rowell. Eleanor & Park

Aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Jakobeit

Hanser Verlag

Eines Tages steigt in Parks Schulbus ein neues Mädchen, das sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie ist merkwürdig gekleidet und schaut komisch aus, weshalb ihr niemand einen Platz anbietet. Aber durch einen Zufall landet das Mädchen Eleanor auf dem Sitz neben Park. Nchdem die beiden anfangs kein Wort miteinander wechseln, beginnen sie sich auszutauschen; zuerst über Comics, dann über ihre persönlichen Probleme, Eleanors aggressiven Stiefvater, über Parks Selbstzweifel … Und Schritt für Schritt entwickelt sich zwischen ihnen eine wunderschöne und poetische Liebesgeschichte im Kleinstadt-Amerika der 80er Jahre.

Der Roman hat mich bereits auf den ersten Seiten in seinen Bann gezogen. Die schlichte Schönheit der Sprache lässt einen tief in die Lebenswelten der Hauptcharaktere blicken, die so weit voneinander und deren Geschichte gerade deswegen eine tiefe Anziehung besitzt. Für mich war das Buch ein absoluter Glücksfall und ich hoffe, dass es auch in Deutschland so große Aufmerksamkeit gewinnt wie in den USA. Aufgrund der hochemotionalen Sprache, in der die Teenager-Geschichte erzählt wird, würde ich den Roman ab 13 Jahren empfehlen!

Fanny (14)

368 Seiten

12€

David Rokeah. Ich wandle Einsamkeit um in Worte

Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Michael Krüger

Suhrkamp Verlag/Jüdischer Verlag

Zwei Bände Rokeahs erschienen in den 80er Jahren: „Jerusalem“ (1981) und „Du hörst es immer“ (1985), von denen „Jerusalem“ eine, fast versteckt, Aufmerksamkeit und literarische Neugier weckte: „Aus dem Hebräischen unter Mitwirkung des Autors übertragen von ...“

Die Geschichte dieses Prozesses „Unter Mitwirkung des Autors übertragen ...“ ist einmalig und wird von Michael Krüger einem Krimidrama nach immer aufgeregt und angeregt mit detektivischer Detaillust und viel Liebe zu den allerpersönlichsten Dramafalten nachrecherchiert.

Kurz: Gedichte wurden nicht „übersetzt“, sondern in einem dialogisch äußerst anstrengenden kollektiv „übertragen“ - hätte da ein Mikrophon gestanden ...

Denn: Wer saß am gemeinsamen Arbeitstisch oder vielerorts dem von Lemberg nach Jerusalem geflüchteten Dichter gegenüber? Paul Celan allen voran mit zartsinnigsten Konflikten, Erich Fried, Nelly Sachs, W. H. Fritz, H. M. Enzensberger (mit mannigfachen Verdiensten), Friedrich Dürrenmatt, Gerhard Schönberner, Wera Lewin und – Michael Krüger selbst. Sein „Nachwort“ ist kein Nachwort, sondern eine brillant-knappe Exkursion ins israelisch-deutsche Literaturverhältnis, das an dieser Stelle vom kabbalistisch beheimateten Großvater Rokeahs und seiner Denk- und Schreibheimat über-schattet wurde – nicht immer zur Erleichterung der „Übertrager“.

Ich wandle Einsamkeit – Wunden – um in Worte – Wunder – nun für ein hörendes Herz, ein später Enkel aus Lemberg und Jerusalem des weisen Schlomo. Zu den Gedichten kann hier nichts gesagt werden, denn die Wüste und das Meer und die Stachelrosen wollen gehört werden wie bei Dan Pagis, Tuvia Rübner, Jehuda Amichai, Nathan Zach und Adam Zagajewski. Es begann mit den Psalmen und es geht – von Wunden zu Wundern – immer und überall weiter. „Du fragst nach der Zahl der Tore in Jerusalem. Ich zähle sieben Tore geöffnet für dich, vier Tore verriegelt für mich, ein goldenes Tor für den zögernden Messias.“ Helmut Ruppel

152 Seiten

24€

Flavia Lamprecht und Julia Spindelmann.WALKING ON THE WILD SIDE. Streifzüge durch Berlin und Brandenburg

Selbstverlag

Charmant wie das ganze Buch beginnt schon der Titel mit einem Wander-Flirt – wer denkt nicht sofort an Fontanes Wanderungen - nach anderthalb Jahrhunderten etwas schneller, rhythmischer, mit gut gelaunten Überschriften - „Verborgene Winkel in Rixdorf“, „Rauszeit in der Uckermark“, „Schloss Lilliput und Weiberg Schlieben“ und überraschenden Bildern.

Da sind sie also, die Walking-Enkelinnen von Fontanes Wanderungen, sie stoßen die Fenster und Tore auf zu einem berlinisch-brandenburgischen Wandersommer mit sympathischen Entdeckungen, neuen Blicken auf vermeintlich Vertrautes - „Mit der Fähre von Wannsee nach Kladow“ und einer völlig unerwarteten Begegnung mit einem „liegenden Eiffelturm“ / Bergheider See“. Es sind 70 solcher Orte, Blickwinkel, Wanderwege und rundum erfreuender, lehrreicher, unterhaltsamer und verführerischer Einladungen zu „Fontanes Wanderungen 2025“ mit Flavia und Julia – römische Klassik und brandenburgisch-berlinerische Gegenwart. Hinzu kommen „Empfehlungen auf einen Blick; Fahrradrouten, Besondere Übernachtungsmöglichkeiten (eine Erlebniswelt der ausgesuchtesten Art wie Zirkuswagen ...), Hofläden wie regionale Produkte (benötigt Jahre zur Auskostung!) und Wiederkehrende Veranstaltungen – und alles überzeugend unsystematisch und einladend! Und für ganz alte Eingesessene und Alleskenner vollkommen überraschend! Und Fontane? Der nähme es und wanderte los ...

196 Seiten

20€

Helmut Ruppel

Aleida und Jan Assmann. Gemeinsinn. Der sechste, soziale Sinn

C. H. Beck Verlag

Gehen am Heiligen Abend viele Menschen in die Kirchen, die Provokationen der Weihnachtsgeschichte zu hören samt herzbewegender Musik, so sollten sie gleich im Gemeinsinn der Assmanns weiterlesen! Die Tochter des Heidelberger Neutestamentlers Günther Bornkamm legt hier einige Exkurse in christlicher Theologie hin, die es in sich haben und die weihnachtlich-umstürzlerischen („Er stößt die Mächtigen vom Thron“) Aussichten glasklar zur Sprache bringen.

Ein Buch wie gemacht für das Fest 2024, wie gedacht als Antwort auf die Weltmisere in Washington. Es ist ein kluges Buch - mitwachsend verfasst bis in aktuell gegenwärtige Situationen und zugleich philosophiehistorisch freundlich-gründlich erzählend, klärend, entfaltend, zurechtrückend, dialogisch und im allerbesten Sinne unterrichtend, ja, erinnernd und aufklärend zugleich, was hervorragend und so dringend nötig ist: Es macht gesprächsfähig in einer einem die Sprache verschlagenden Zeit, mit diesen in ihren Ländern zementierten Autokraten. „Gemeinsinn“ - ein in seinen Spielarten – Gemeinnutz, Gemeinwohl, Gemeinschaft – oft furchtbar pervertiertes Wort, von den schlimmsten Strömungen gerne als Schmuck mitgenommen. Überhaupt: Hilfreich und entlastend-befreiend zu lesen und zur eigenen Vergewisserung beitragenden Exkurse sind die Begriffsuntersuchungen zu Solidarität, Brüderlichkeit, Respekt wie auch der Blick auf die Beziehungsgrammatiken in unseren Freund- und Feindbildern. Es gibt unverkennbare Sympathieporträts, so von Karl Löwith und dem Mitmenschen, aber auch unbestechliche Schauerporträts wie von Carl Schmitt und seinem todbringenden Freund-Feind-Denken. Diese deutschen Großdenker, von denen man nach dem schrecklichen Elend nie, nie, auch nur ein einziges Mal das Wort Holocaust hörte...

Kein Katheder-Buch, sondern mit einem Schlusskapitel Helden und Heldinnen des Gemeinsinns, das den Stolpersteinen, Denkmälern, Tafeln, den versehrten Städten und dem Mit-einender-Reden gewidmet ist sich zuwendet. Höchst aufschlussreich ist Aleida Assmanns Hinweis darauf, dass die AFD nur von Zusammenhalt spricht, nie von Gemeinsinn! Gemeinsinn meint das Wohl der Allgemeinheit, daran ist die AFD trotz ihrer röhrenden Rhetorik nicht interessiert, sondern allein an ihrer Eigengruppe, und die hat enge Grenzen.

Ein Buch glänzender akademischer Belesenheit und argumentierbereiter Marktplatz-Debatten-Freudigkeit. Keine gesammelten Vorlesungen – im Sinne des Titels, eine menschenfreundliche Lektion zu Weihnachten, dem Fest des Gemeinsinns, des sechsten, des sozialen Sinns und natürlich des Lesens.

262 Seiten

25€

Die Buchhandlung

an der FU Berlin

Königin-Luise-Straße 41

14195 Berlin

Telefon 030-841 902-0

Telefax 030-841 902-13

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr

Shop: 24 Stunden täglich

Datenschutz bei Schleichers

Schleichers bei Facebook

Schleichers bei Instagram

✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren

✉ Newsletter abonnieren