Sachbücher

VERA WEIDENBACH. ADA LOVELACE. VISIONÄRIN UND GENIE

Rowohlt Verlag

Der erste (heute) bekannte Programmierer der Welt war eine Frau. Allerdings war dies lange nicht bekannt, da sie sich zu Lebzeiten weder in Büchern, Aufsätzen, Bildern oder anderen Künsten verewigt hat. Als Adlige war Ada Lovelace (1815-1851) ihrem Stand entsprechend verheiratet, Mutter dreier Kinder und auf vielen Soireen und Pferderennen zu finden. Eine Gesellschaftsdame, das einzige gemeinsame Kind der kurzen und unglücklichen Ehe von Lord Byron (der seinerzeit berühmteste und berüchtigtste romantische Dichter Englands) und Baroness Annabella Milbanke. Ada zeigte bereits sehr früh ihre außerordentliche Geisteskraft. Höhere Mathematik war ihre größte Leidenschaft, die sie aber aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Abstammung und weiterer Faktoren nicht richtig ausleben konnte. Stattdessen blieben ihr dafür im Alltag nur wenige Stunden.

Wie sie trotzdem zu einer wirkmächtigen Stimme in der Informatik aufsteigen konnte, beschreibt Vera Weidenbach in ihrer Biographie. Die Autorin arbeitet genau die gesellschaftlichen Zwänge und historischen Strukturen heraus und zeigt damit die Zusammenhänge auf, die Lovelaces Leben bestimmten – das Leben einer außergewöhnlichen Denkerin und Frau. Ein lesenswertes und sehr informatives Buch. Heike Dehmlow

247 Seiten

24€

Volker Weiß. Das Deutsche Demokratische Reich. Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört

Klett-Cotta Verlag

Der Historiker Volker Weiß führt mit seinem neuen Buch seine beeindruckende Kärrnerarbeit fundierter Analyse neurechter Milieus fort und führt uns die Konkretisierung ihrer Ziele und Vorgehensweisen zur Beeinflussung der Meinungsbildung vor Augen.

Im Zentrum der Untersuchung steht nun das mittlerweile kontinuierliche Bemühen der Rechten, durch mehr oder minder subtile Um- und Neuschreibung Neukonstruktionen „alternativer Geschichte“ zu schaffen.

Weiß benennt Vordenker, macht zugrundeliegende Ideologien sowie Verknüpfungen eschatologischer und apokalyptischer Vorstellungswelten transparent. Er zeigt personelle und ideologische Verbindungen u.a. zu Rußland und neurechten Bewegungen in den USA auf und legt die fortschreitende internationale Vernetzung rechter Milieus und Akteure offen.

Mit dem Ausgang der Wahlen ist nun auch kartographisch und faktisch darstellbar, wie deutlich AfD und extreme Rechte mittlerweile in großen Teilen der deutschen Gesellschaft akzeptiert sind. Weiß‘ Buch ist eine unentbehrliche und stärkende Grundlage für Menschen, die eine freie, auf demokratischen Grundfesten beruhende Gesellschaft vertreten und - zu verteidigen bereit sind. Malcah Castillo

288 Seiten

25 €

UWE WITTSTOCK. MARSEILLE 1940. Die große Flucht der Literatur

Verlag C. H. Beck

Nach 1933 hatten zahlreiche u.a. deutsche und österrei-chische Exilanten in Frankreich einen vermeintlich sicheren Ort vor der Barbarei der Nazi-Herrschaft gefunden.

Uwe Wittstock, Schriftsteller und Journalist, Träger des Theodor-Wolff-Preises, widmet sein neues Buch besonders jenen unbekannten Flüchtlingen, die nach dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht und der Besetzung Frankreichs ab Mai und Juni 1940 erneut um ihr Überleben kämpfen. Stellvertretend für diese schafft er ein dichtes Panorama chronologisch verschränkter, präzise recherchierter Einzelschicksale bekannter Intellektueller, Schriftsteller/Innen und Künstler/Innen wie u.a. Benjamin, den Feuchtwangers, Hannah Arendt, Hertha Pauli, Anna Seghers und den Werfels.

Alltägliches, unmenschliche Zustände in Lagern und auf Fluchttransporten, Beschuss, immer wieder Hoffnung, immer wieder die aufreibende Parallelwelt der Bürokratie. Leben im existenziellen Ausnahmezustand: Hunger, Krankheit, Angst - Nachdenken über oder gar in äußerster Not erzwungener Freitod. 1940 sind fast 10 Millionen auf der Flucht und der Hafen von Marseille einer der letzten Wege in eine freie Exilwelt. Dramatische Lebenswendungen einerseits, anderer-seits beispiellose Mitmenschlichkeit, Mut sowie Weitsicht und Klugheit der Fluchthelfer/Innen wie u.a. Lisa Fittko und Varian Fry. Bewegend und beklemmend aktuell. mc

351 Seiten

26€

SARAH BAKEWELL. WIE MAN MENSCH WIRD. AUF DEN SPUREN DER HUMANISTEN

Aus dem Englischen von Rita Seuẞ

Verlag C. H. Beck

496 Seiten

32 €

Neue Kriege um Ressourcen und Vormachtstellungen, Zusammenschlüsse autokratischer Systeme, stetig steigende Flüchtlingszahlen und erschütternde Schicksale, irreversible klimatische Extreme: Der Mensch ist unrühmlicher Treiber und häufig grausamer Akteur. Reflektiert man die aktuelle Weltlage, kann man nur deprimiert sein.

Für alle, die die auẞerordentliche Kraft guter Literatur und fundierter Sachbuchrecherche schätzen, gibt es ein „Gegengift“ - das neue herausragende Buch der englischen Philosophin und Schriftstellerin Sarah Bakewell. Sie widmet sich der Frage: Wie man Mensch wird und rückt „Auf den Spuren der Humanisten“ die positiven Beispiele einer Menschwerdung ins Zentrum, die stetig und hartnäckig durch die Jahrhunderte auch unter widrigsten Umständen auf der Suche nach intellektuellen wie praktischen Lösungen für Probleme und Krisen waren und sind – Individuen vereint im unerschütterlichen Streben nach Wissen, Freiheit, Glück und vor allem im besten Sinne nach lebensbejahender Rückbindung an die Welt. Eine weite Spanne höchst unterschiedlicher Menschen und Charaktere wird vorgestellt, KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und DenkerInnen, die doch einiges über die von Sarah Bakewell souverän durchschrittenen siebenhundert Jahre Geistes- und Kulturgeschichte hinaus eint - Widerständigkeit, Originalität und Freiheit im Denken. Ein bereicherndes, unentbehrliches und Hoffnung spendendes Lese- und Denkvergnügen. Malcah Castillo

Timothy Garton Ash. EUROPA. EINE PERSÖNLICHE GESCHICHTE

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

Hanser Verlag

448 Seiten

€ 34,-

Timothy Garton Ash, einer der renommiertesten Kenner der Gegenwartsgeschichte Europas, geboren 1955, Professor für Europäische Studien der Universität Oxford und Hoover senior fellow an der Stanford Universität, hat das divergente Gebilde und Projekt Europa in jeder Phase seiner Entwicklung, seit den 70er Jahren als intensiv Reisender, später als Journalist, Intellektueller sowie forschender und beratender Historiker erlebt. Er wird von Historiker-Kollegen als „Gesprächspartner einer ganzen Generation von Staatsmännern“ geschätzt, und Dank seiner Studien hinter dem Eisernen Vorhang und seiner Fähigkeiten gilt er als einer der wichtigsten Vermittler zwischen den seit 1990 zusammenwachsenden Teilen Europas, sowie zwischen England und dem Kontinent.

Sein nun erschienenes Europa-Buch kann als Essenz einer langjährigen, sorgfältigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit europäischer Geschichte und deren intellektueller, erfahrungsgesättigter Duchdringung bezeichnet werden: Einerseits persönliche und auf zahlreiche, über Jahre geführte Notizbücher gestützte, sehr gut lesbare und fesselnde Erzählung Europäischer Geschichte seit 1945 - andererseits konsistente, pointierte und - dies macht das Buch besonders – kritische, auch selbstkritische Analyse historischer Beurteilungen und Fehlentscheidungen auf wirtschaftlicher, politischer wie ideologischer Ebene im Rahmen innereuropäischer und globaler Auseinandersetzungen.

Herauszuheben ist dabei ein im Verhältnis zum Buchumfang von über 440 Seiten eher schlankes Kapitel: „Hybris“. Knapp und klar vermittelt es Überheblichkeiten eines westlich geprägten Freiheitsmodells, das die Ausbreitung individueller Freiheit zu eng mit einem Kapitalismus-Modell verknüpft, dessen ungezügelte Fehlentwicklungen wie u.a. „ein hypertropher, nicht nachhaltiger Finanzsektor die gesamte Wirtschaft des westlichen liberal-demokratischen Kapitalismus in die Krise stürzte“.

Nicht allein dieses Kapitel macht das Buch zur grundlegenden Lektüre, die Kraft und Potential besitzt, besonders auch den jüngeren, weit nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges, nach 1968, Kaltem Krieg und Mauerfall Geborenen, zentrale Ereignisse und Personen, Staatsformen und Ideologien transparent und verständlich zu machen. Das Buch würdigt in großem Bogen bis in die Gegenwart die Entwicklung demokratischer Errungenschaften seit 1945; mehr noch hilft es durch die Darstellung wiederholter Krisen, Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten deren Fragilität zu begreifen und die dringende Notwendigkeit zu verstehen, europäische Gemeinschaftswerte zu diskutieren, immer wieder neu zu justieren und wachsam und engagiert totalitären, faschistoiden, autokratischen, imperialen Retro- und Allmachtsphantasien entgegenzutreten.

Ein zu allerletzt von Historikern zu begehender Fehler sei es, wenn sie denken würden oder gar zu fühlen meinen, sie wüssten, welche Richtung Geschichte nehmen werde, formuliert Garton Ash.

Unentbehrliche Pflichtlektüre für jeden Europäer, jede Europäerin! Malcah Castillo

REBECCA DONNER. MILDRED. DIE GESCHICHTE DER MILDRED HARNACK UND IHRES LEIDENSCHAFTLICHEN WIDERSTANDS GEGEN HITLER

Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff, Sabine Franke und Erich Ammereller

Kanon Verlag

„All the Frequent Troubles of Our Days“ - so der Titel dieses Buches im Original. Er stützt sich auf Mildred Harnacks Übersetzung eines Goethe Gedichtes, geschehen um Halt und Haltung zu suchen und zu finden in einer feuchten, dunklen Todeszelle des Gefängnisses Plötzensee kurz vor Ihrer Hinrichtung - wir wissen davon, weil ein Gefängnispfarrer namens Harald Poelchau dieses Buch mitsamt Notizen am 16. Februar 1943 mutig an sich nahm, in sein Gewand gleiten ließ und somit rettete.

Aber erzählen wir kurz von Anfang an: Mildred Fish, eine junge Amerikanerin studierte Literatur und traf an der Universität von Wisconsin Arvid Harnack, den ein Stipendium dorthin brachte, sich an jenem Tag in der Uni verlief und so versehentlich in einer ihrer Vorlesungen landete. Die beiden wurden ein Paar, heirateten und kehrten 1929 nach Berlin zurück, wo Mildred Fish-Harnack liebenswürdig in jene Familie aufgenommen wurde, die auch und vor allem auch hier in Berlin-Dahlem Geschichte schrieb.

Mildred und Arvid verband die tiefe politische Überzeugung, sich gegen Unterdrückung, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Armut mit hohem persönlichem Einsatz zu engagieren. Sie erkannten frühzeitig, welchen Weg Deutschland mit der Wahl Hitlers beschritt und arbeiteten beharrlich mit ihren Mitteln dagegen. Im Laufe von Jahren entstand ein Netzwerk des Widerstands, das später von den Nazis als Rote Kapelle bezeichnet und zerschlagen werden sollte.

Ein einziger dechiffrierter Funkspruch im Jahr 1942 bedeutete das Ende der Gruppe. Es folgten Verhaftung, Gefängnis, Folter und Hinrichtung.

Jedes Jahr erinnert Deutschland der Attentäter des 20. Juli. Wer erinnert sich an Mildred Harnack und an die Mitglieder der Roten Kapelle? Und wer tut es öffentlich? Jetzt und hier dieses Buch und Rebecca Donner, Mildred’s Urgroßnichte. Mit großer Sorgfalt recherchiert, Briefe, Tagebücher Geheimdienstdokumente und Augenzeugenberichte auswertend, erzählt sie von einer noblen, todesmutigen und unbeirrbaren Haltung gegen Faschismus und Vernichtung. Erschütternd, aber wichtig! Silke Grundmann

613 Seiten

€ 36,-

ANDREA WULF. FABELHAFTE REBELLEN. DIE FRÜHEN ROMANTIKER UND DIE ERFINDUNG DES ICH

Aus dem Englischen von Andreas Wirtensohn

Verlag C.Bertelsmann

Die mehrfach international für ihr Werk prämierte deutsch-britische Kulturhistorikerin und Journalistin Andrea Wulf hat nach ihrer in 27 Sprachen übertragenen, großartigen und erfolgreichen Alexander von Humboldt-Biografie mehr als würdig nachgelegt: Ebenso begeistert widmet sie sich nun gleich mehreren Persönlichkeiten - dem Jenaer Kreis um Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling.

Im Ton leicht, in den Fakten sorgfältig und gründlich schildert Andrea Wulf, wie und warum sich die kleine thüringische Universitätsstadt Jena in den 70er Jahren des 18. Jhs. im Umkreis der Französischen Revolution zum Zentrum und Ausgangspunkt zeitgenössisch innovativen Denkens entwickeln kann, das weit über Landes- und Zeitgrenzen hinaus enorme Strahl- und Wirkkraft entfaltet. In den Jahren 1781 -1790 erscheinen Kants drei Kritiken und werden u.a. zum Ausgangspunkt der revolutionär neuen Philosophie des nach Jena berufenen jungen Philosophen Johann Gottlieb Fichtes um den freien Willen, die neue zentrale Stellung des Ich bzw. Selbst, und damit die Selbstermächtigung und Befreiung des Individuums von Autoritäten; zusätzlich Schillers und Goethes enges gemeinsames Wirken in Jena – all dies schafft ein äußerst anregendes und produktives Klima für die Dichter, Schriftsteller und Denker der Frühromantik. Sie begründen radikal neue Lebens- und Gedankenentwürfe und entwickeln zentrale philosophische und intellektuelle Konzepte, die bis in die heutige Zeit tragen. Beziehungsgeflechte, Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten, intellektuelle Impulse - alles greift in dieser engagierten Darstellung organisch ineinander, ist gründlich recherchiert und oftmals mit wenigen Worten hervorragende Einführung in zentrale Werkgedanken ihrer Protagonisten.

Andrea Wulfs schwerelos verbindendes erzählerisches Talent, ihre Gabe die geistesgeschichtliche und historische Komplexität klar, transparent und anschaulich zu schildern, ist absolut fesselnd, belebend und anregend. Malcah Castillo

528 Seiten

€ 30,-

Volker Reinhardt. Voltaire. Die Abenteuer der Freiheit

Verlag C.H. Beck

Ein neue, umfassende Biographie des Historikers Volker Reinhardt widmet sich dem großen Denker der Aufklärung, Philosophen, Literaten und Essayisten Voltaire (1694-1778).

Die schwer zu greifende Persönlichkeit Voltaires wird darin in erstaunlicher Breite dargestellt: findiger und geschickter Finanzjongleur, ätzender Spötter und Kritiker von Kirche und Machthabenden. Er ist schillernder, sinnenfreudiger, mehrfach inhaftierter und immer wieder verfolgter Lebemann mit erforderlichem und erfolgreichem diplomatischen Gespür. Konkurrenz nicht scheuend, angriffslustig und ehrgeizig schafft er als luzider Denker ein enormes literarisches und philosophisches Werk.

Durch fundierte Werkkenntnis und gründliche Analyse, chronologische Einbettung in Zeit, Beziehungsgeflechte und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts, erfahren wir, wie Francois-Marie Arouet zielstrebig und ambitioniert zu dem wurde, was er als Voltaire war – einer der größten und streitbarsten Denker seiner Zeit mit enormer Wirkung, dessen Ideen zu Toleranz und Freiheit grundlegend bleiben. Écrasez l´infâme! - Aberglauben, Intoleranz und irrationales Verhalten stehen immer wieder zur Debatte. Malcah Castillo

607 Seiten

€ 32,-

VOLKER REINHARDT. MONTAIGNE. PHILOSOPHIE IN ZEITEN DES KRIEGES

Verlag C.H. Beck

330 Seiten

€ 29,90

Mich (…) berührt und beschäftigt an Montaigne heute nur dies: wie er in einer Zeit ähnlich der unsrigen sich innerlich freigemacht hat, und wie wir, indem wir ihn lesen, uns an seinem Beispiel bestärken können.“ Wie Stefan Zweig Montaigne und sein Werk in den düsteren 40er Jahren aufnimmt, so fasziniert Montaigne bis heute Leserinnen und Leser durch seine kühne subjektive, vermeintlich zugängliche und verständliche Art, verfasst im Frankreich des 16. Jahrhunderts, der Zeit grausamer Religionskriege, von Pest und dramatischer Instabilität.

Dass die Fokussierung auf Subjektivität und Rückzug aus dramatischer Zeit eine den Blick verengende „Lesart“ ist, klärt auf faszinierende Weise die neue, herausragende und umfassende Montaigne-Biografie des Historikers Volker Reinhardt. Die Essais dienen gern als Zitaten-Steinbruch – Volker Reinhardt führt Montaigne und dessen Werk systematisch und klug kommentiert im historischen Kontext zusammen. Er möchte ihn in „seiner ganzen Geschichtlichkeit“, erstaunlichen Vielfältigkeit und auch Widersprüchlichkeit darstellen. Dabei lüftet er ebenso sorgfältig strategische Beweggründe, stilistische und editorische Besonderheiten. Montaigne und sein Werk gewinnen durch Reinhardts sorgfältige chronologische und thematische Einbettung. Sie eröffnet immer wieder erstaunliche und anregende Deutungsmöglichkeiten. „Ob der historische Montaigne ein Montaigne zum Liebhaben ist, muss jeder und jede selbst entscheiden. Sicher hingegen ist, dass sein Werk das Leben der Lesenden verändern kann.“ formuliert Volker Reinhardt. Die Essais sind nach dieser Biografie unbedingt neu zu lesen. Malcah Castillo

Stefan Matuschek. Der gedichtete Himmel. Eine Geschichte der Romantik

Verlag C.H. Beck

Meist haben wir eine mehr oder minder diffuse Vorstellung von dem, was als „romantisch“ bezeichnet wird. Der Begriff löst vielfältige Assoziationen aus. Bemerkenswert ist, dass sich der Begriff bis heute erhalten hat. Die Gründe liegen in wichtigen und fundamentalen Innovationen der Epoche der Romantik.

Der Jenaer Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek hat dieser Epoche nun ein äußerst anregendes, wunderbar lesbares und kenntnisreich differenzierendes Porträt gewidmet: Im Anschluss an die dramatischen Ereignisse der Französischen Revolution reagieren die Künstler des ausgehenden 18. und frühen 19. Jhs. vielfältig auf gesellschaftliche und politische Umbrüche der Zeit. Rationalität und Dogmen der Aufklärung stehen zur Diskussion, metaphysische Leerstellen und Erklärungsmodelle religiöser Transzendenz werden u.a. durch Dichtung und Literatur ersetzt, beflügelt durch die enorm dynamisierten Entwicklungen in Buchdruck, Vielfalt der Literaturproduktion und Erweiterung der Leserschaft.

Im Zentrum des Buches stehen mit u.a. Novalis, Eichendorff, Schlegel, Hölderlin, Hugo, Chateaubriand, mit William Blake, Keats und Shelley die weite europäische Dimension der Romantik und ihre unterschiedlichen kulturhistorischen Ausprägungen und Impulse auf die Moderne. Essayistisch im Ton, fundiert in den Analysen exemplarischer Texte und Objekte der Romantik sowie moderner Literatur und Kunst macht Matuschek nachvollziehbar, wieviel davon tatsächlich künstlerisch auch noch in der Moderne z. B. in Bildern der Surrealisten oder in düster realistischen Darstellungen eines Schriftstellers wie Wolfgang Hilbig zu finden sind.

Außerordentlich, bereichernd und anregend, ergänzt die hervorragende Darstellung Rüdiger Safranskis zur deutschen Romantik. mc

400 Seiten

28 €

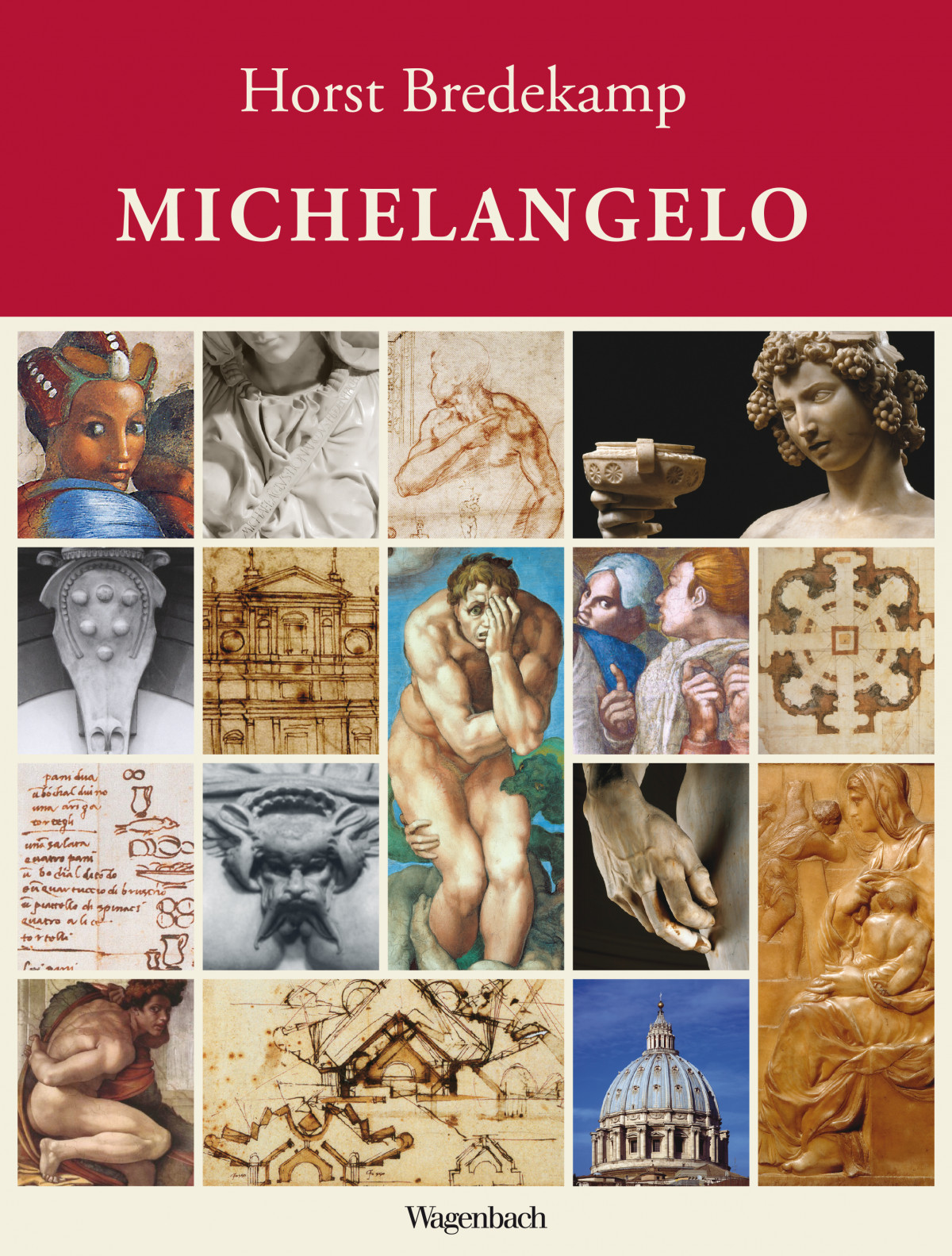

Horst Bredekamp. Michelangelo

Wagenbach Verlag

790 Farbfotos

Er habe ein offenes Angebot machen wollen, den Werkkreis Michelangelos neu zu durchdenken - das ist Understatement at its best! So bescheiden klingt es in der Vorbemerkung Horst Bredekamps zu seinem Lebenswerkbuch über Michelangelo - danach blättert der geneigte Leser und Sehende wie verzaubert Seite um Seite, sich immer tiefer hineinfindend in Werk und Leben eines der größten Kunstschaffenden, den die Welt je und bis heute bewundern darf. Es ist eines der schönsten Bücher dieses Herbstes geworden - Text und eine schiere Überfülle an stimmigsten Abbildungen winden sich harmonisch ineinander, Leben, Werk und Zeitpanorama verweben sich zu einer grandiosen Gesamtdarstellung. Legen sie dieses Buch Ihren Lieben auf den Gabentisch, schenken Sie es sich selbst - lassen Sie Computer und Handy aus - beschäftigen Sie sich mit einem, dessen Kunst bis heute und für immer ergreifen und erschüttern wird. Es wird Ihnen gut tun! Wir Buchmenschen fühlen uns reich beschenkt. Danke.

sg

816 Seiten,

89 € , Sub.preis, ab 01.01.22: 118€

Şeyda Kurt. Radikale Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist

Verlag Harper Collins

Şeyda Kurt wagt in Radikale Zärtlichkeit ein mutiges Unterfangen — sprachlich elegant, aber direkt, hinterfragt sie das Konzept von romantischer Liebe. Gekonnt verflicht sie dabei ihre eigene Biografie mit Beispielen aus der Populärkultur, kritisiert patriarchale Normen und die Rolle des Kapitalismus. Sie zeigt, dass Liebe nicht rein privat, sondern politisch ist und in unserer heutigen Gesellschaft instrumentalisiert wird. Es geht ihr dabei allerdings nicht nur um Systemkritik, sondern um ein neues Verständnis des emotionalen Zusammenlebens. Kurt ergründet warum die monogame Liebesbeziehung so häufig über Freund:innenschaften gestellt wird und bricht mit dieser Hierarchisierung, indem sie Zärtlichkeit als alternatives Narrativ vorschlägt. Denn dem Begriff Zärtlichkeit wohne eine Handlung inne, deren Intention es ist, zärtlich miteinander umzugehen. Ich habe jedes der neun Kapitel verschlungen und mich von Kurts philosophischem Wissensschatz bereichert sowie von ihrer Selbstkritik in Bezug auf die eigenen Privilegien inspiriert gefühlt. Besonders erheiternd ist das fiktive Interview mit Karl Marx, bei dem ich kaum aufhören konnte zu lachen, obwohl Kurt auch hier subtil kritisiert und fundierte, neue, überzeugende Ideen anbringt. Radikale Zärtlichkeit ist eines dieser besonders gewichtigen Bücher, die das Denken und Handeln ihrer Leser:innen nachhaltig verändern können, indem sie vor Aha-Momenten strotzen und zum Hinterfragen der eigenen Umstände, Handlungen und Emotionen anregen. Antonia Truss

224 Seiten

€ 18

Andreas Malm. Klima|x

Verlag Matthes & Seitz

In seinem Essay, der in den ersten Wochen des ersten Berliner Lockdowns entstand, untersucht der Humanökologe und Klimaaktivist Andreas Malm die Zusammenhänge zwischen Pandemien und der Klimakrise. Präzise und pointiert kommentiert er Zoonosen, den internationalen Handel, die Kriegsrhethorik in der Covid-19 Pandemie und den Wunsch nach einem Normalzustand, der gar keiner ist. Sein Schreibstil ist fein ausbalanciert zwischen wissenschaftlicher Analyse und bildungssprachlichem Diskurs und schafft es dadurch Interesse nicht nur zu wecken, sondern durch klar verständliche und gezielt eingesetzte Beispiele auch zu steigern. Zudem unterscheidet sich Andreas Malms Essay von anderen Sachbüchern rund um die Pandemie durch einen deutlichen Appell, beziehungsweise Lösungsansatz. Auch denjenigen, die corona-müde sind und sich ungern weiter mit dem Thema auseinander setzen würden, ist dieser Essay sehr zu empfehlen, denn Malms Analyse verdeutlicht, dass es in den großen Krisen unserer Zeit um die Beziehung der Menschen zur Natur und zueinander geht. Seine reflektierten Ideen geben dabei Hoffnung — nicht auf eine Utopie oder einen illusorischen Normalzustand, sondern auf die Möglichkeit einer sozialen Handlungsmacht.

Antonia Truss

263 Seiten

€ 15

Albrecht Schöne. Erinnerungen

Wallstein Verlag

Der Göttinger Germanist Albrecht Schöne hat, 95jährig, seine Erinnerungen veröffentlicht. Das Buch hat er ursprünglich für seine Enkel geschrieben, und er setzt das Wort Zueignung an den Anfang seiner Reminiszenzen. Es ist ein mit Bedacht gewähltes Wort, denn es ist die Widmung, die Goethe seinem Faust vorangestellt hat („Naht ihr euch wieder, schwankende Gestalten…“). Dem Werk Johann Wolfgang Goethes galt Schönes Arbeit lebenslang.

Der Autor lässt uns zunächst an der Suche nach seinen Ahnen teilhaben, zu denen Lucas Cranach wie auch Goethe selbst gehört, zu dem er uns dabei auf verschlungenen Wegen mitnimmt. Schöne ist Pädagoge, als Professor im Hörsaal wie auch als Lehrer der Nachgeborenen: Ausführlich zitiert er regimekritische Schriften seines Vaters aus dem Jahr 1943, die dieser als Studienrat in den Fächern Deutsch und Geschichte verfasste, aber außerhalb des Familienkreises nicht bekannt wurden. Er kommentiert sie für seine jungen Leser. Die eigentliche Vita des siebzehnjährigen Albrecht beginnt im gleichen Jahr, wenn er sich freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht meldet, ausgestattet mit dem Reifevermerk („Notabitur“). Er gelangt in ein brandenburgisches Panzerregiment. Zweimal überlebt er mit knapper Not, wenn der Panzer abgeschossen wird, in dem er sitzt. Als die Wehrmacht vor der Roten Armee zurückweichen muss, gelingt es ihm im letzten Moment, sowjetischen Soldaten zu entkommen, und er beginnt die Elbe in Richtung Westen zu durchschwimmen. Die Rufe „Come on, come on!“ amerikanischer Soldaten, die ihn aus ihrem Jeep beobachten, verleihen ihm die nötige Kraft.

Schöne hat sich in seinem langen Forscherleben immer wieder von Texten der Bibel und der Sprache Martin Luthers anregen lassen. So zitiert er aus dem 1. Brief des Paulus an die Korinther, („weinen, als weineten sie nicht…“), der ihn zu Untersuchungen des Gebrauchs des Konjunktivs bei Goethe und Robert Musil anregt. Die Berichte über seine wissenschaftliche Arbeit, aber auch von Vorgängen, die sich während der Studentenbewegung ab 1968 an der Universität Göttingen abspielen, sind instruktiv und lehrreich. Schmerzlich berühren ihn Äußerungen auch eigener Schüler, die er hier mit vollem Namen nennt.

Unter den Vortragsreisen, die er ins Ausland unternimmt, ist ihm die an die Hebräische Universität in Jerusalem als besonders eindrücklich haften geblieben. Wie er am German Department dort einmal von der Aufführung einer Brecht/Weillschen Oper mit Schülern und Studenten im Jahr 1930 in Berlin erzählt, meldet sich ein alter Herr und sagt: „Ich war dabei.“

„Vita brevis, ars longa.“ Der Aphorismus der Philosophen Hippokrates und Seneca kommt einem in den Sinn, wenn man dieses wunderbare Buch gelesen hat. Das Leben, auch das eines 95jährigen, ist ein kurzes, und es gelingt einem Gelehrten nicht, die Länge und Breite seines Faches auszuloten. Wilfried Opitz

334 Seiten

€ 28

Maja Göpel. Unsere Welt neu denken. Eine Einladung

Es gibt eine Form funktionsbezogenen Effizienzdenkens, das die Politökonomin Maja Göpel im Extrem so beschreibt: „Wald ist nichts weiter als Holz. Erde ist eine Halterung für Pflanzen. Insekten sind Schädlinge. Und das Huhn ist ein Ding, das Eier legt und Fleisch liefert.“ Natur ist damit etwas, das, wenn es nicht mehr funktioniert, nach Belieben durch Technikoptimierung wieder „funktionstüchtig“ und „verwertbar“ für den Menschen gemacht werden kann. Wir sind heute bei der Entwicklung von Roboterbienen angekommen.

Die Notwendigkeit diesen beschränkten, beschränkenden und bedrohlichen Blick auf die Welt zu durchbrechen und zu ändern, schildert Maja Göpel fundiert, analytisch stark, engagiert, ohne Zahlenkolonnen und erhobenen Zeigefinger. Ihr reicht u.a. ein knapper Gang durch die Geschichte zentraler Wirtschaftsideen, um die bereits in der Ausbildung angehender Ökonomen bestehenden, grundlegenden Mängel und Schwachstellen aufzuzeigen.

Die Dringlichkeit in einer globalisierten Welt, jenseits ungezügelten Wachstumsdenkens, ökologischen Raubbaus und technisierten Machbarkeitswahns, eine Entwicklung hin zu natürlichen, auf Dauer und Resilienz angelegten Systemen zu fördern, ist am Ende dieser Augen öffnenden und für die komplexen ökonomisch-politischen Zusammenhänge

17,99 €

Michael Thumann. Der neue Nationalismus. Die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie

287 Seiten

44.- €

Die Buchhandlung

an der FU Berlin

Königin-Luise-Straße 41

14195 Berlin

Telefon 030-841 902-0

Telefax 030-841 902-13

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr

Shop: 24 Stunden täglich

Datenschutz bei Schleichers

Schleichers bei Facebook

Schleichers bei Instagram

✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren

✉ Newsletter abonnieren