SCHWERPUNKT ODESSA

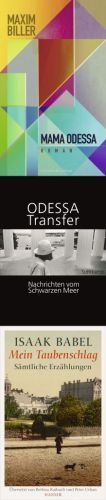

Maxim Biller

Mama Odessa

Kiepenheuer & Witsch, 233 Seiten, 24 €

Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzen Meer

hrsg. von Katharina Raabe und Monika Sznajderman, mit einem Fotoessay von Andrzej Kramarz

Suhrkamp Verlag, 259 Seiten, 26,80 €

Isaak Babel

Mein Taubenschlag

übersetzt von Peter Urban, Hanser Verlag, 864 Seiten, 45 €

Jüdische Autoren und ihre Mütter – zerrissene, zärtliche, nervöse, narzisstisch unzuverlässige Söhne und virtuos nervende, unglaublich meinungsstarke und rätselhaft liebevolle Mütter - Gegenüber, die sich niemals ganz verstehen, niemals voneinander lassen können. Katharina, die Große, wollte der Namensnennung „Odysseus“ nicht zustimmen, sondern setzt „Odyssa“, europäisch dann Odessa, durch. Mit der grammatischen Weiblichkeit zog eine unvorstellbare Anziehungskraft in die Stadt ein, der sich bis heute niemand entziehen kann, Putin und seine Lakaien in ihrer unmenschlich geistigen Verblendung ausgenommen. „Mama Odessa“ sagen, schwärmen, flüstern, loben und preisen die Menschen ihre elegante Stadt voller Liebe und Verehrung. So klingt es durch die Erzählungen und aus den Bildern, mit denen in der Hand man sich Odessa nähern kann:

Die Beiträge von Katharina Raabe, Andrzej Stasiuk, Sibylle Lewitscharoff, Katrin Lange-Müller, Karl-Markus Gauß, Serhij Zhadan, Katia Petrowskaja, Emine Sevgi Özdamar und vielen anderen rufen eine Sehnsucht wach, die Maxim Billers „Mama“ schon immer in sich trug. Ob es das Schmuggler- und Ganovenviertel Moldavanka war, jene Treppe, auf der der Kinderwagen Eisensteins hinunterrollte im „Panzerkreuzer Potemkin“, ob es das Denkmal für den hierhin verbannten Puschkin war mit dem Rücken zur Stadtverwaltung, ob es das sagenhaft elegante Hotel Londonskaja war – überall hat Biller hingeschaut und Odessas Luft eingeatmet. Es ist eine Traumstadt, und so lachten die Polizisten über mich, als ich das babel-literarische Gaunerviertel Moldavanka mit seiner richtigen Polizeistation besichtigen wollte ...

Billers Roman hat mehr Themen als Odessa, doch Odessa ist vom ersten Atemzug des Buches im Spiel. „Im Mai 1987 – ich war erst sechsundzwanzig Jahre alt – schrieb mir meine Mutter auf einer alten russischen Schreibmaschine einen Brief, den sie nie abschickte.“ Ein erster Satz, der den Roman die kommmenden 230 Seiten mit allem an Ahnungen, Überraschungen, Verläufen, Dramatik, Schönheit und Schmerz versorgt. Die Mutter bereut, damals nicht zu ihrem sterbenden Vater in Odessa zurückgefahren zu sein, sie schreibt unerwartet sanft und liebevoll, wobei sie doch so sarkastisch und bitter sein kann. Mit diesen Erfahrungen beginnt der Sohn das Leben seiner Eltern und, damit dicht verwoben, das eigene zu erkunden, zu verstehen und das Talent zum Unglücklichsein als Lebensmelodie zu erkennen. Das konkrete Unglück begann 1941 mit einem Massaker der Nazis an 25000 Juden in Odessa, das der Großvater überlebte. Nach dem Krieg errichtete die herrschende Sowjetmacht einen Gedenkstein, erwähnte die Juden aber nicht. Diese antijüdische Gedenkpraxis der Sowjets gehört zum übelsten Erbe Stalins. Wer unter den Juden dagegen protestierte, riskierte Leben und Freiheit. Bei einem Ausflug der Familie mit einem Auto wären sie fast umgekommen, weil ein KGB-Agent Nervengas aufs Lenkrad gepinselt hatte – eine von Biller äußerst dramatisch erzählte Fahrt mit Folgen für Vater, Mutter und Sohn. Die drei finden sich nach der Flucht aus Odessa in Hamburg wieder, nicht in Israel, wohin der zionistisch erfüllte Vater eigentlich wollte. Nun beginnt eine so windungsreiche, ineinander stürzende, nicht durchgehend durchschaubare, wild bewegte, aber anhaltend verstehensbereite, ja, freundliche Familiengeschichte, dass man immer wieder von den zärtlichen und einfühlsamen Tönen überrascht wird. Der Mutter gibt Biller die größte Ehre, indem er sie selbst über weite Strecken erzählen lässt, die Schriftstellerin Rada Biller. Hat der Sohn denn nicht von ihr das ungestüme und drauflos stürmende Erzählen gelernt? Wir lernen das jüdische Hamburg im Grindelviertel kennen, diesen und jenen Erzschlawiner, eine marodierende Ehe, eine „Nazihure“, Mutter-Sohn-Briefe, grausige Komik und hypochondrische An- und Ausfälle. Die Dreiecksgeschichte „Mutter/Sohn/Odessa“ nimmt einen in ihrer zärtlichen Wucht reichlich mit und verliert nie den Ton der verwundeten Liebesklage. Keiner der biblischen Klagepsalmen endet mit dem Klagen; das ahnt oder weiß Maxim Biller. Deshalb lautet auch der letzte Satz des Buch mit einem Zitat seines Großvaters: „Lass dich nie von deinem langen, schweren Weg abbringen, den du selbst noch nicht kennst.“ Die Kette der Generation darf nicht reißen. Maxim Biller wird dem folgen. Und er wird weiter schreiben, vom Schreiben und vom Leben. Helmut Ruppel