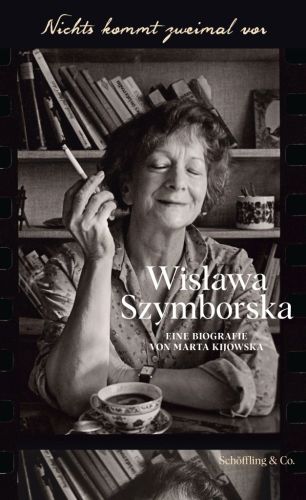

Marta Kijowska Nichts kommt zweimal vor. Wisława Szymborska. Eine Biographie

Schöffling Verlag

„Es hätte besser sein sollen als die vergangenen, unser 20. Jahrhundert (…) Zu viel ist geschehen, was nicht hat geschehen sollen, und was hat kommen sollen, kam leider nicht. (…) Die Angst hatte Berge und Täler verlassen sollen. Die Wahrheit hat schneller am Ziel sein sollen als alle Lügen.

Einige Unglücksfälle sollten nicht mehr geschehen, zum Beispiel Krieg, Hunger und so. Die Wehrlosigkeit der Wehrlosen, das Vertrauen und so weiter, sollten Achtung genießen. Die Dummheit ist gar nicht zum Lachen, die Klugheit ist gar nicht lustig. Die Hoffnung ist nicht mehr das kleine Mädchen et cetera, cetera, leider. Gott sollte endlich glauben dürfen an einen Menschen, der gut ist und stark, aber der Gute und Starke sind immer noch zweierlei Menschen. Wie leben? - fragte im Brief mich jemand, den ich dasselbe hab’ fragen wollen. Weiter und so wie immer (…) es gibt keine Fragen, die dringlicher wären als die naiven.“

Eine Reihe von Theologen wurde gebeten, Gedichte zu interpretieren; Wolfgang Huber, früherer Bischof in Berlin, wählte das Gedicht der Wisława Szymborska, von dem oben einige Zeilen gedruckt sind. Vertrackt lakonisch, zutiefst empathisch, untertönig humorvoll, unaufgeregt pathetisch, lächelnd weise, wie nebenbei die Hauptsache im Blick, zurückgenommene Avantgarde. Seit langem fühle ich mich diesem Stil fast freundschaftlich, ja geradezu körperlich nahe verbunden. 1963 kam ich zum Studium nach Berlin, nahm an Polen-Reisen teil und veröffentlichte „Lektion der Stille – polnische Literatur der Gegenwart“ (Kommunität, Vierteljahreshefte der Ev. Akademie Berlin, Oktober 1963) – das war vor 60 Jahren! Die Verbundenheit mit vielen Stimmen, die in der Biographie der Szymborska sorgfältig und stimmenreich von Marta Kijowska zusammengetragen sind, trägt bis heute, darunter Slawomir Mrożek, Stanislaw Jerzy Lec und dem großen Brückenbauer, Karl Dedecius. Er und Mrożek haben Autobiographien verfasst, aus denen Frau Kijowska ausgiebig schöpft, zum Besten des Lebensbildes der lyrischen Stimme Polens, Wisława Szymborska.

Ob ich heute noch von der „martyrologischen Literatur Polens“ schreiben sollte wie 1963, als jede Polenreise mit Gedenkstättenbesuchen verflochten war? Auch die Biographie Szymborskas, die lebenslang in Krakau mit den nahen Lagern lebte, ist gezeichnet von dieser Sprache des Schmerzes unter den jeweiligen Machtallüren der Nazis oder Sowjets, der Parteidummheit und der ideologischen Gewaltlust. Zwar erscheint die Kulturgeschichte Polens ausschließlich im Brennglas Krakaus, auch die Autorin ist Krakauerin, aber das ist vollkommen angemessen, hat doch die Krakauer Szene samt der Jagiellonen-Universität und der Wawel-Kunstschätze einen intellektuell-künstlerischen Reiz wie keine andere Stadt. Das Leben der Nobelpreisträgerin ist dicht verwoben in die literarische Welt der Stadt, ihrer Zeitschriften und Theater (Stanislaw Lem!), Jugendstil-Cafés, malerischen Märkte und dem jüdischen Viertel Kasimierz. Die quecksilbrig unfassbare Szymborska mit ihren betörenden Versen, ihren verwunderlichen Zuneigungen („Der liebe Onkel Thomas“ auf dem Zauberberg, der als tief verwandt empfundene Woody Allen, die als Nicht-Trauerfeier-Sängerin ersehnte Ella Fitzgerald, der sie immer erneut zum Grübeln bringende Jan Vermeer) gleitet unnahbar und schwesterlich verbunden durch das Buch, dass man am Ende in der Welt Krakaus atmet und Mühe hat, nach Dahlem zurückzufinden. „Das Ende des Jahrhunderts“ ist nicht das Ende der Zeit, leise lakonische Ironie und die Trotzkraft nicht stilllegbarer Hoffnung gehören zum kostbaren Erbe der Wisława Szymborka an uns. Danke!

Wolfgang Hubers Interpretation findet man in: „Ein Wort - ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, Theologen interpretieren Gedichte, herausgegeben von Heike Krötke, Calwer Verlag, Stuttgart 1998, S. 88-94

Das vollständige Gedicht ist abgedruckt in Wisława Szymborska, Hundert Freuden, Suhrkamp 1996, S. 35f.

Helmut Ruppel

320 Seiten

28€