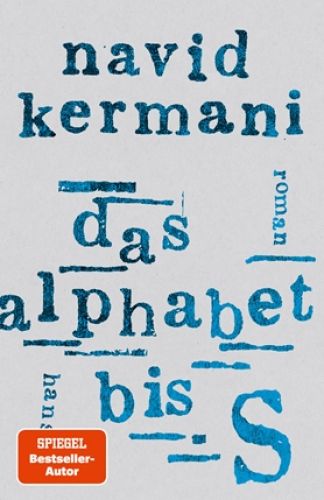

NAVID KERMANI. DAS ALPHABET BIS S

Hanser Verlag

Er hat das Alphabet für viele Texte in Bewegung gebracht. „Ungläubiges Staunen - Über das Christentum“ (2015) steht greifbar, hausapothekengleich, im Regal. Daneben „Ausnahmezustand - Reisen in eine beunruhigte Welt“ (2013). Pflichtlektüre für die Gegenwart: „Es ist nicht lange her, da galten die Palästinenser als die weltoffenste und demokratischste Gesellschaft unter den Arabern, mit dem höchsten Anteil von Frauen in den Führungspositionen. Jetzt breitet sich unter ihnen ein religiöser Dogmatismus aus, wie ich ihn in diesem Ausmaß nicht einmal aus Iran kenne ...

Und das Riesengefängnis Gaza, einer der wohl trostlosesten Flecken der Erde, haben die Islamisten bereits übernommen … Ich kann mich nicht erinnern, jemals aus einem Land so deprimiert zurückgekommen zu sein. War es ein Land? Palästina war es nicht.“ Das war im April 2005 ...

Kermani ist der literarisch-politische Seismograph des Landes, sein Band „Morgen ist da. Reden“ (2010) wirkt wie ein Licht in der Nacht. Kühn, tolerant und durch nichts zu ersetzen: „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“ (2022). Mögen manche redselig sein, für ihn müsste man das Wort „schreibselig“ einführen. Sein neues Buch beginnt: „Das Grab der Mutter besucht, das die Gärtnerei hergerichtet hat, tröstlich: ein Rechteck dunkelbrauner, wie Torf lockerer, sorgsam begradigter Erde, groß genug auch für den Vater, mich und weitere Nachfahren. Mein Sohn hat bereits angekündigt, er möchte ebenfalls bei der Familie liegen, wenn es soweit ist ...“

Der Bücherherbst hat es mit Abschieden und Friedhöfen zu tun, eine wohl kaum beabsichtigte Spiegelung zur unmittelbaren Gegenwart? Diesmal ist es eine Tochter, die von der Mutter Abschied nimmt. Zuvor hatte ihr Mann sie per Scheidung verlassen, der Sohn einen Herzinfarkt erlitten, der Vater, schwer lenkbar, im Krankenhaus - Verluste, Trennungen, Abbrüche, schmerzvolle Emotionen, viel Zorn und wenig Vergebung. Kermani als Erzählerin ist „mit einem Satz“, sprunghaft gemeint, allzeit mittendrin.

Die Erzählerin (!) kommt aus dem Iran, ist Schriftstellerin, Orientalistin, das gilt alles auch für Navid Kermani; die taz widmet dieser Konstellation eine umfangreiche Rezension. Auch wir fragen: Erschafft der Erzähler, biblisch gesehen, sein „Ebenbild“? Sie agiert rhetorisch kaum mit feministischen Klischees à la „Alle Männer sind eitel“, ist offenkundig keine identitätspolitische Agitatorin. Eher will sie dem immer schon geübten universellen Rederecht der Männer, der Ungleichverteilung in der Dominanz des Erfahrens, Erklärens und Deutens eins auswischen. Die Allzuständigkeit männlicher Redeführung ist Kermani vielleicht selbst aufgefallen? Ein Tage-Buch beginnt mit – logisch – 365 Texten, Meisterwerke der kleinen Form, therapeutische Kurzessays, Buchanalysen bis hin zum Aphorismus, Lichtblicke verhaltener Dankbarkeit für das Leben, Kurzkommentare, Glossen, Miszellen. Die vom Erzähler Kermani geschaffene Erzählerin nennt sich „Leseschreiberin“. Das kam so: Am Ende des Trauermonats will sie die Bücher lesen, die ungelesen alphabetisch in den Regalen stehen, nein „modern“, ein intellektueller Doppelklang. Sie liest dem Alphabet nach und beginnt (und hält viele allzeit in der Nähe) mit Peter Altenberg, wobei wir wieder im Haas'schen Wien wären. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Emil Cioran, Emily Dickinson, Julien Green, Ernst Jünger (mit deutlichem Entsetzen), Hermann Hesse, Jose Lezama Lima, Peter Nadas, Paul Nizon, Ovid – bei „S“ muss der Text abbrechen. Der Bewusstseinsstrom wird für den nie banalen Alltag erweitert, Radarkontrollen, das Jüngste Gericht, Jogger und Hunde, eine Meditation über den Hass, „Nach Gott gesehnt“, die Statue von Fernando Pessoa vor seinem Lieblingscafé, zähe Kümmernisse seit der Scheidung. Die Bestimmung des Ganzen als „Roman“ ist provokant, ein reizvolles Rätsel. Was an Romanhaften steckt hinter dem Abarbeiten der eigenen Bibliothek? Der Wunsch bei manchen Büchern, sie auch gern selbst geschrieben zu haben? Arbeit an der exogenen Depression, kurz: Lesen und genesen? Manche professionellen Rezensenten bescheinigen Kermani ein „genresprengendes Talent“. Davon haben die Lesenden großen Gewinn, denn das „Alphabet bis S“ singt das Hohe Lied des Lesens an der Festigung der inneren, der persönlichen Lebensstruktur. Sein „ungläubiges Staunen“ geht über die Weihnachtsfrömmigkeit hinaus: Wieder bittet er, einen Schritt näher zu kommen, von dort, wo wir stehen. Der Schritt fällt leicht. Helmut Ruppel

591 Seiten

32 €